航空學報70周年校慶專刊

航空學報70周年校慶專刊

2022年, 第43卷, 第10期

航空學報70周年校慶專刊

飛行器仿生防冰塗層技術現狀與趨勢

劉曉林, 朱彥曈, 王澤林瀾, 趙澤輝, 張德遠, 陳華偉

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27331

2022, 43(10): 527331-527331

摘要

摘要

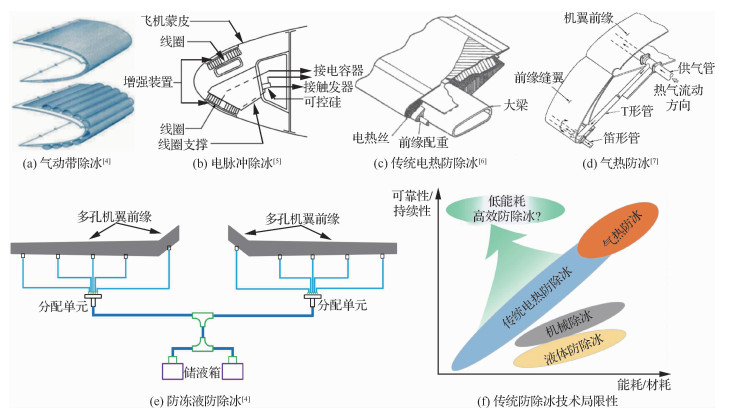

飛行器結冰一直是影響飛行安全的主要氣象因素之一,高效可靠的防除冰技術是保障飛行器全天候飛行安全的基本要求👾。本文結合國內外飛行器防除冰技術的發展現狀介紹了現有飛行器防除冰技術的技術手段、優缺點、應用現狀和發展趨勢⛈,重點探討了仿生防冰塗層技術的低粘附防冰機理和面向飛行器防除冰應用的挑戰👏🏽,分析討論了仿生低粘附防冰塗層與新型電熱/光熱塗層主被動復合節能防冰的可行性,並對飛行器仿生防冰塗層技術的發展前景進行了分析和展望。

CMAS環境下熱障塗層的損傷機理及防護策略

楊姍潔, 嚴旭東, 郭洪波

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27613

2022, 43(10): 527613-527613

摘要

摘要

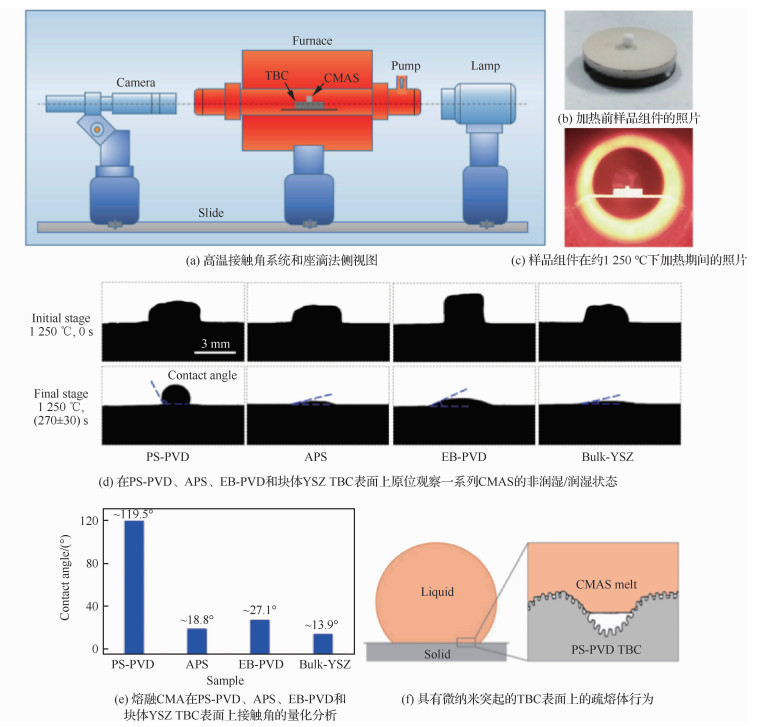

隨著先進航空發動機向高推重比和高熱效率發展,渦輪前進口溫度顯著提高,航空發動機葉片熱障塗層(TBCs)在高溫服役過程中受火山灰、飛灰🍖、跑道磨屑、工業煙塵👌🏻、汽車尾氣及PM2.5等環境沉積物的侵蝕愈來愈嚴重。這些沉積物的主要化學成分為CaO-MgO-Al2O3-SiO2(CMAS)🎅🏿,其熔點約為1 240℃👨🏼⚕️,遠低於發動機的服役溫度。環境CMAS被吸入發動機中後🙇🏽♀️,將迅速熔融並滲入TBCs結構內部。一方面,CMAS對葉片表面造成物理沖擊與破壞,熔融態的CMAS還會導致氣膜冷卻孔堵塞,引起冷效降低與葉片溫度-應力場的改變;另一方面,熔融CMAS與葉片塗層發生化學反應,導致葉片TBCs腐蝕剝落及過早失效🧷,服役壽命大幅度下降。解決葉片TBCs表面CMAS沉積和腐蝕的問題是目前先進航空發動機TBCs研究領域的重點和難點,而掌握不同環境下CMAS的物理化學特性更是研製抗CMAS熱障塗層的基礎⚽️。本文闡述了CMAS的成分與流變特性及TBCs在CMAS環境下的熱化學、熱力學失效機理👩🏻⚕️,並簡述了目前國際上有關塗層組織結構優化、阻滲層和犧牲層等CMAS防護策略⛏👩🏽🌾。

大型科學裝置在航空發動機高溫結構材料和塗層上的研究與應用

尚勇, 馮陽, 劉巧沐, 王君武, 楊惠君, 茹毅, 張恒, 趙文月, 裴延玲, 李樹索, 宮聲凱

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27481

2022, 43(10): 527481-527481

摘要

摘要

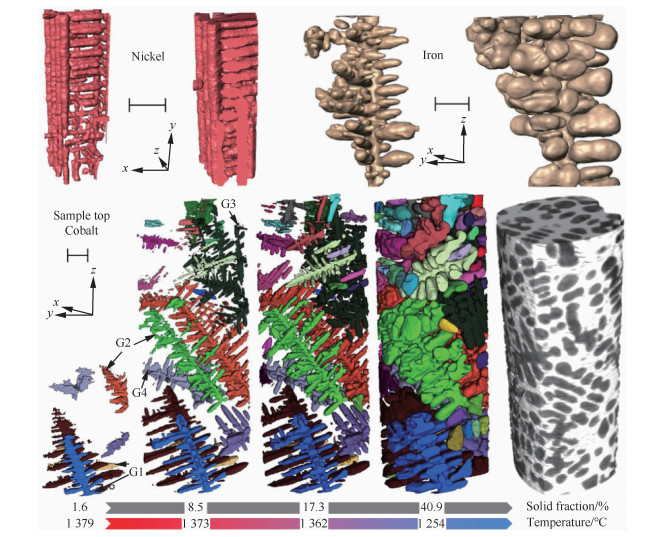

航空發動機用熱端部件及其防護塗層具有密度高、結構復雜🎲、服役環境惡劣、承受載荷復雜等特點,采用傳統的分析測試方法對其進行損傷演變💆🏿、質量評估和壽命預測研究存在極大挑戰,無法滿足航空發動機更高溫度、更高速度、更高可靠性的需求👰🏻♂️🧎🏻♀️➡️。大型科學裝置中的同步輻射技術和中子衍射技術具有高穿透性、高精度、高耦合度和高通量等特點,較傳統檢測技術更適用於未來航空航天領域高溫結構材料的研發和測試,但上述兩種技術在中國相關領域的基礎研究和工程應用方面仍需進一步開展工作。本文著重介紹近年來國內外采用同步輻射和中子衍射技術進行航空發動機熱端部件及其防護塗層基礎科學研究與實際工程應用方面的進展與現狀🛡。

旋翼無人機交互作業動力學建模研究進展

丁希侖, 金雪瑩

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27388

2022, 43(10): 527388-527388

摘要

摘要

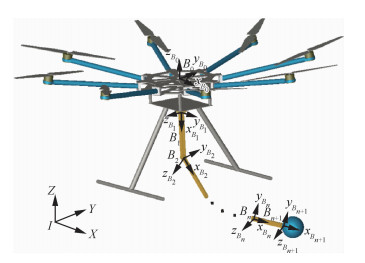

近年來,作業型旋翼無人機在學界、工業👇🏻、商業等各大領域受到廣泛關註👱🏿❕,因其結合旋翼無人機的靈活機動性和作業裝置的操作能力實現空中移動作業而具有廣闊的應用範圍🧑🏿🦲。作業型旋翼無人機與環境交互過程中的動力學行為十分復雜,能否準確建立與環境交互全過程的動力學模型是影響其性能的關鍵因素◻️。國內外針對作業型旋翼無人機的動力學建模問題開展了深入研究並取得諸多成果,首先,將作業型旋翼無人機的動力學建模技術從飛行模式引申至交互作業模式並重點對後者進行調研,通過不同應用對交互作業模式進行分類並首次根據多體系統動力學中的約束概念對作業型旋翼無人機的交互任務模式進行詳細劃分。然後,將常用交互作業模式劃分為接觸、吊掛🧑🦽➡️、抓持3種類型並分別對其動力學建模方法進行調研分析,給出各交互作業模式下的通用性動力學建模方法並對國內外研究現狀進行介紹🧙🏻♀️🙅🏽。最後,闡明該領域所面臨的挑戰並對未來發展趨勢進行介紹。

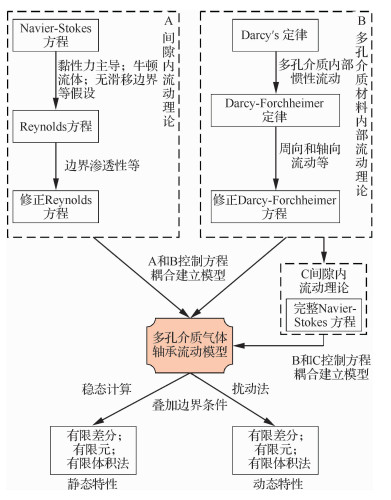

石墨多孔介質氣體軸承研究綜述

丁水汀, 張向波, 杜發榮, 姬芬竹, 周煜

doi:10.7527/S1000-6893.2021.25655

2022, 43(10): 525655-525655

摘要

摘要

多孔介質氣體軸承能夠產生均勻的氣膜壓力,支撐轉子系統🚼。其具有摩擦損失小🌅、良好的剛度和阻尼特性等優點🤴🏻,在旋轉機械中具有良好的應用前景👶。在對國內外石墨多孔介質氣體軸承重要發展歷程及特點進行綜述的基礎上👳🏽♂️,闡明徑向、止推、可傾瓦、局部多孔介質4種多孔介質氣體軸承的結構特征和應用前景。在理論基礎、靜態特性⛹🏻♀️⚜️、動態特性🏋️♂️、轉子系統及相關的試驗方面,討論了徑向多孔介質氣體軸承關鍵技術的研究現狀及進展0️⃣。剖析了多孔介質氣體軸承材料和製備工藝的發展趨勢,指出了多孔介質氣體軸承的未來發展方向,包括理論模型中耦合速度滑移邊界條件,結構上采用雙層多孔介質以及先進的檢測和試驗技術。為多孔介質氣體軸承的產業化發展提供了技術支持。

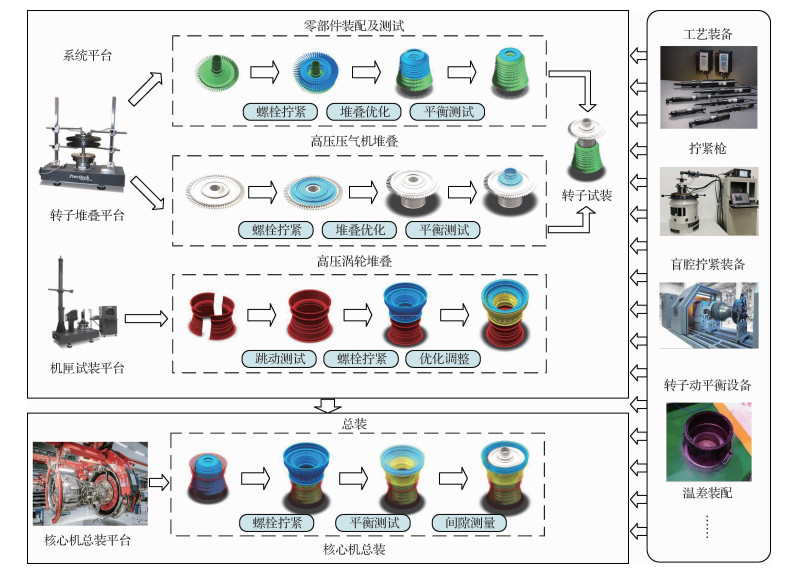

航空發動機關鍵裝配技術綜述與展望

趙罡, 李瑾嶽, 徐茂程, 張鵬飛

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27484

2022, 43(10): 527484-527484

摘要

摘要

航空發動機是典型的高復雜度、高精密性、高集成度機械系統👨🎤,其高性能🤛、高安全性、高壽命需求以及日益增長的批量化生產需求對生產質量和效率提出了很高要求。隨著零部件加工精度和質量穩定性的提升,裝配環節逐漸成為控製產品質量的關鍵環節🧍,裝配精度、裝配質量一致性和裝配效率成為製約產品質量和批量化生產的重要因素。航空發動機裝配技術是解決上述問題的核心技術🚋,相關研究得到國內外科研機構及相關企業越來越多的關註🍾👐🏻。在總結航空發動機典型裝配工藝與技術體系的基礎上,詳細論述了航空發動機裝配機理、數字化裝配技術🧎♂️➡️、自動化裝配工藝裝備、先進測試技術等主要研究方向及現有技術不足,並對未來航空發動機裝配精密化📮、數字化、智能化的發展趨勢進行了闡述。

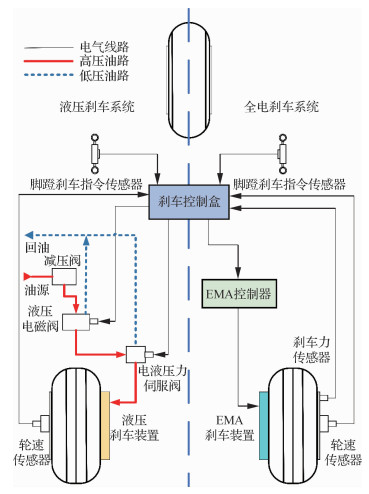

飛機防滑刹車控製技術研究綜述

焦宗夏, 白寧, 劉曉超, 李玨菲, 王壯壯, 孫棟, 齊鵬遠, 尚耀星

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27384

2022, 43(10): 527384-527384

摘要

摘要

機輪刹車系統是飛機上最重要的著陸減速系統👨🏼🎓,關系到飛機的安全起降💪🏻,其核心是防滑刹車控製技術🚜。飛機刹車過程包含了眾多在控製領域具有挑戰的問題(不確定性、強非線性和強時變性)💁🏽♂️,如何在刹車過程中有效克服著陸中所涉及的地面摩擦🕵🏻🤘🏻、刹車盤力矩波動、起落架載荷變化和陣風等具有復雜非線性特征的幹擾♻️,實現對地面結合力的可控利用,將對提高飛機地面安全發揮重要作用。本文對飛機防滑刹車控製技術進行綜述。簡述了飛機機輪防滑刹車系統的作用🟤、發展👃、基本控製原理和典型架構🧏🏽♀️;從應用需求出發歸納了關鍵評價指標;以數學模型的形式描述了系統內的典型非線性環節和著陸環境中的擾動;按照飛機防滑控製技術發展的順序🤦🏿🎦,依次介紹討論了開關式防滑控製🙆🏿、偏壓調製式防滑控製、自適應防滑控製和智能防滑控製中具有代表性的方法。從刹車控製律驗證角度介紹了全數字仿真和試驗方法。最後,結合刹車控製系統研製所存在的問題與挑戰對本領域所涉及的技術研究重點進行了展望。

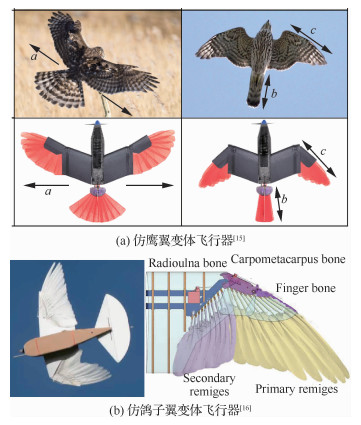

變體飛行器控製技術發展現狀與展望

冉茂鵬, 王成才, 劉華華, 王薇, 呂金虎

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27449

2022, 43(10): 527449-527449

摘要

摘要

變體飛行器可利用變形結構改變氣動外形以適應復雜的環境和任務需求,在軍事和民用領域均具有極高的發展潛力和應用價值。圍繞變體飛行器控製技術這一難度高、發展快、應用前景廣闊的研究方向,綜述了變體飛行器控製技術的主要研究成果和國內外最新研究進展。首先🧖🏼♀️,結合變體飛行器的發展歷程,介紹了變體飛行器的研究背景與意義,指出開展變體飛行器控製技術研究的重要性🐵。其次👨🦳🧑🦲,對變形決策技術、控製系統建模技術和姿態控製技術等研究成果進行總結與分析🛌🏽。最後,對變體飛行器控製技術的未來研究方向進行了展望。

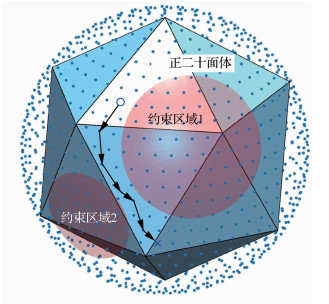

航天器多約束姿態規劃與控製:進展與展望

胡慶雷, 邵小東, 楊昊旸, 段超

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27351

2022, 43(10): 527351-527351

摘要

摘要

隨著人類航天活動日趨頻繁👩🏽💻,空間任務已經向多樣化、無人自主化等方向發展,以在軌服務與維護、編隊飛行以及深空探測等為代表的新興空間任務🔓🙍🏼♀️,近年來受到了各航天大國的持續關註與投入🤢。高可靠、高精度👩🏻🔬🦹🏼♀️、強自主的姿態規劃與控製技術是保障航天器安全順利實施這些空間任務的關鍵核心。然而,航天器在軌運行過程中面臨的各類約束為姿態規劃與控製算法設計帶來了巨大挑戰。本文首先對復雜約束進行分析與表征,而後從約束處理機製角度對現有的多約束姿態規劃與控製方法進行分類🛵,梳理各個方案的研究脈絡、優缺點及部分代表性成果,並總結關鍵技術領域的研究現狀和亟需解決的難題。最後,針對中國航天未來發展需求,展望了航天器多約束姿態規劃與控製的發展方向。

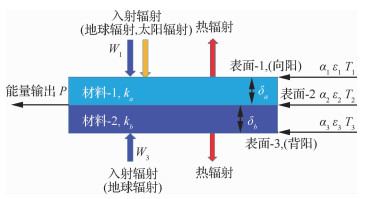

導航衛星輻射光壓建模進展及發展趨勢

施闖, 肖雲, 範磊, 鄭福, 王成, 黃誌勇, 李楨

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27389

2022, 43(10): 527389-527389

摘要

摘要

輻射光壓模型是導航衛星精密定軌的研究熱點之一。輻射光壓的建模方法主要有經驗方法、半經驗方法和解析型方法。經驗方法由於簡單易用🦒、無需知道衛星相關信息等特性而得到廣泛應用。但是經驗光壓模型得到的衛星軌道質量還有進一步提高的空間☝🏻。在輻射光壓建模中引入更多航天器相關的信息可以彌補經驗模型的缺陷。中國北鬥衛星導航系統2020年建設完成並向全球提供服務👼🏼,衛星的軌道精度是系統服務性能的重要指標💂🏻♂️🛀。更好的輻射光壓模型可提高北鬥衛星軌道的質量💟。對輻射光壓建模技術及研究進展進行梳理可為開發更精準的北鬥衛星輻射光壓模型鋪路。首先根據輻射源的不同將輻射光壓分為主動類型和被動類型。然後分析了經驗模型🤹🏽、半經驗模型以及分析型物理模型的優缺點。聚焦於北鬥衛星,也梳理了北鬥衛星輻射光壓建模的研究進展。根據以上討論分析了目前輻射光壓建模研究未解決的問題👰🏻♂️。在北鬥輻射光壓建模中💆🏽♀️,建議聯合解析模型和經驗模型的優點,切勿在精密定軌中盲目估計經驗參數😿。

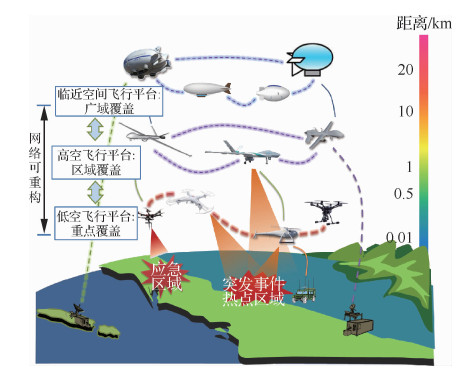

臨空信息網絡信道建模與動態部署技術展望

曹先彬, 楊朋

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27332

2022, 43(10): 527332-527332

摘要

摘要

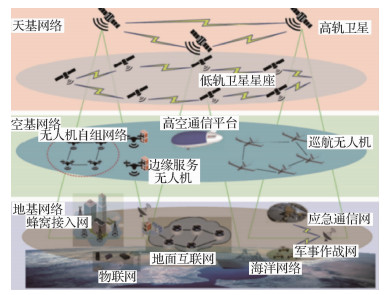

臨空信息網絡具有高時效部署和能實現廣域通信覆蓋與局部能力增強的優勢,能助力提升我國開展公共安全應急響應與救災、對地觀測等重大任務的能力。與地面無線網絡和天基網絡相比,臨空信息網絡信道傳播特性新👺,拓撲立體多層👰🏻♂️,平臺多異質且共享空域,導致地面無線網絡和天基網絡的信道建模與動態部署方法不適用於臨空信息網絡🐢。為發揮臨空信息網絡的優勢,亟需攻關臨空信息網絡信道建模與動態部署關鍵技術🧔🏽🧯。剖析了臨空信息網絡在信道建模與動態部署研究方面面臨的重大挑戰,並展望了應對挑戰的關鍵技術📖🫅。此外,在最後展望了臨空信息網絡未來的其他重點研究方向🙆🏼。

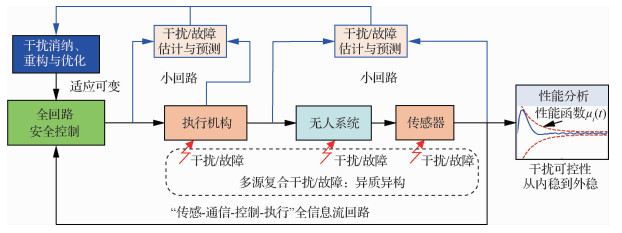

無人系統生存智能與安全、免疫、綠色控製技術

郭雷, 朱玉凱, 喬建忠, 郭康, 包為民

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27129

2022, 43(10): 527129-527129

摘要

摘要

物競天擇,適者生存🙇🏿♂️。動物經過億萬年進化,面對病毒侵襲、環境劇變👩❤️💋👨、天敵侵害、種群競爭等挑戰,具備了極端環境下的生存和繁衍能力。與動物一樣😟,無人系統同樣面臨幹擾、攻擊、拒止😸、損傷、故障等不確定和異常因素的影響。在幹擾對抗態勢下🚵🏽♀️,保證無人系統是"會學習"還是"能生存",已成為一個挑戰性問題🧑🏽⚕️。本文從控製論的角度提出無人系統的生存智能問題以及3個相關的關鍵控製要素:安全控製、免疫控製和綠色控製⌛️。其中🕵🏽🦅,安全控製涉及無人系統對於多源幹擾和故障的抗擾與容錯控製;免疫控製涉及無人系統對於對抗與競爭態勢的自主感知、自我調節以及學習進化問題;綠色控製涉及無人系統在多約束下的"節能" "節時" "省力"和"省心"等控製問題。目標是使無人系統從智能行為和功能的角度具備"賦生"(視系統如生命、器件似器官)能力,實現從"方法論""系統論"設計到"行為論"設計的跨域,提升無人系統在危險⛹🏼♀️、極端、特殊、惡劣環境下的生存能力🏌🏻🛹。

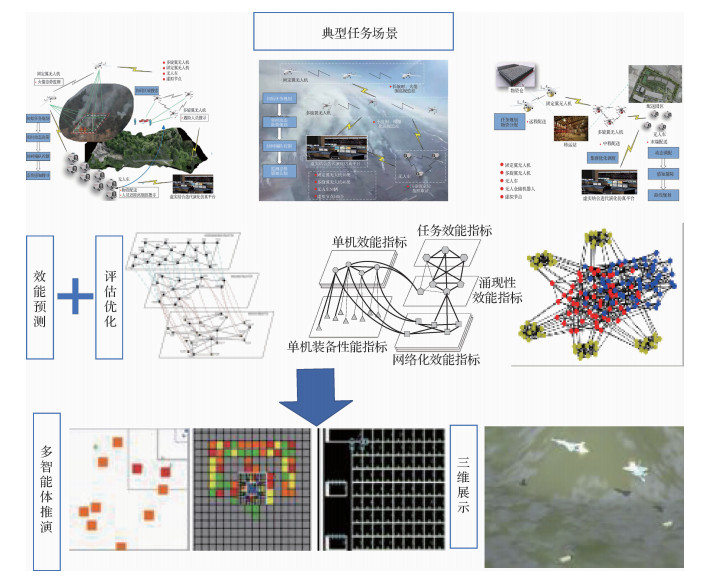

復雜環境下無人集群系統自主協同關鍵技術

向錦武, 董希旺, 丁文銳, 索津莉, 沈林成, 夏輝

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27570

2022, 43(10): 527570-527570

摘要

摘要

在高動態、不確定、資源受限等復雜環境下🐹,無人集群系統執行協同區域搜索、集群優化調度等任務將會面臨"感知—判斷—決策—行動(OODA)"回路各個領域的挑戰。為了提升無人集群系統的任務場景適應能力,必須突破復雜環境下無人集群系統自主協同關鍵技術。以復雜環境下大規模異構無人集群魯棒自主協同理論為基礎,探討了復雜環境下無人集群系統自適應異構體系架構設計與建模方法🥯,梳理了復雜環境下高維態勢分布式感知與認知🏂🏼、可引導👐、可信任、可進化的智能決策、復雜環境下無人集群系統自主協同控製3個科學問題。首先綜述了復雜環境下無人集群系統自主協同的研究進展;其次♖👨🏽🚀,分析了無人集群系統OODA任務回路面臨的挑戰🃏;然後🦹🏽♀️,初步梳理了復雜環境下無人集群系統自主協同涉及的各項關鍵技術及其進展🙅🏼♂️;最後👮🏼♀️,給出了無人集群系統自主協同領域未來發展的思考🏌🏿♀️。

超高靈敏極弱磁場與慣性測量科學裝置與零磁科學展望

房建成, 魏凱, 江雷, 向岷, 陸吉璽

doi:10.7527/S1000-6893.2021.27752

2022, 43(10): 527752-527752

摘要

摘要

超高靈敏極弱磁場與慣性量子精密測量技術已被廣泛應用於人體腦磁和心磁等生物磁信號成像領域,以及暗物質和第五力探測、固有電偶極矩測量和基本對稱性破缺驗證等前沿基礎物理探索,為認識物質世界提供了強有力的工具;同時在磁異常探測和高精度慣性導航系統等國家安全領域有著迫切應用需求🫄🏻。繼續沖擊超高靈敏度測量紀錄和打造極弱磁場環境,是進一步探索基礎物理研究邊界、拓展生物磁成像應用和服務國家戰略需求的關鍵。首先,對超高靈敏極弱磁場與慣性測量科學裝置和基礎應用進行概要介紹,涉及工作原理🌞、系統組成和設計分析方法🛂🏋️♀️。然後,對無自旋交換弛豫原子磁強計和零磁空間進行概要分析👨🎓,為指標性能進一步提升提供思路。最後,雖然強磁場環境下物性研究已經取得豐碩成果,但是極弱磁場環境中的基礎科學研究十分匱乏,提出零磁科學基礎研究設想,基於超高靈敏極弱磁場與慣性測量科學裝置的技術基礎🏋🏻♂️🔽,利用極弱磁場環境👴🏽、超高靈敏磁測量和精密磁場操控方法🥄,開展零磁醫學、零磁生物學、零磁化學和零磁材料學的基礎科學研究,有望構建零磁科學系統理論。

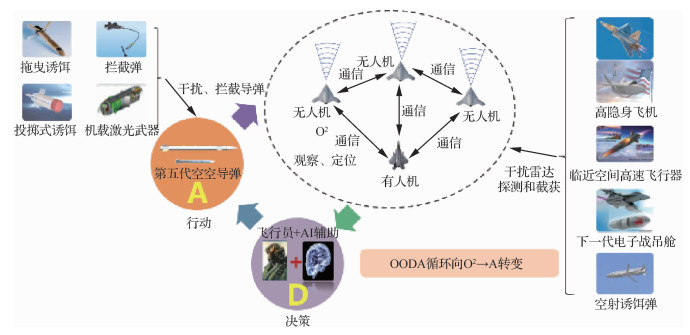

空戰體系的演變及發展趨勢

樊會濤, 閆俊

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27397

2022, 43(10): 527397-527397

摘要

摘要

系統回顧了70年來空戰體系的演變過程,提出了先於對手完成攻擊並使對手無法完成攻擊🦯,形成交戰雙方觀察、判斷🏹、決策和行動(OODA)閉環時間差的空戰致勝機理👱。全面介紹了角度準則、能量準則、體系準則等空戰準則,論述了態勢感知、作戰飛機💹、空空導彈和飛行員為主體的空戰體系基本構成。對空戰體系進行了劃代👏,系統凝練了每一代的體系特征🦽🦆、標誌性事件、主幹裝備等。結合空戰需求和技術發展,對以智能分布協同為代表的未來空戰體系進行了展望和預測,指出了未來發展面臨的基礎科學和前沿技術問題。

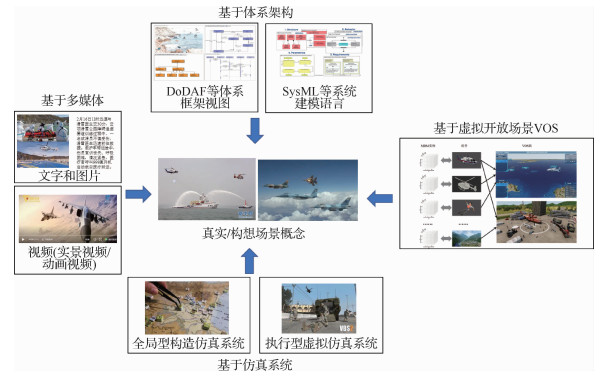

面向體系化設計與運用的虛擬開放場景構建

劉虎, 劉思良, 田永亮, 黃欣, 趙沁平

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27504

2022, 43(10): 527504-527504

摘要

摘要

場景作為飛行器設計方與使用方之間的重要橋梁⚄,其復雜度隨著飛行器的體系化發展趨勢不斷提高,使得雙方需要更直觀、更易理解、更高效的場景描述和構建方式,為設計與運用的相關應用提供"共同語境"🌳。在典型的場景應用需求分析的基礎上,提出了虛擬開放場景(VOS)的定義和主要特征⛹🏿,進而提出了場景要素的多維映射體(MDM)等概念及VOS構建流程。針對流程中的主要環節,提出了對MDM進行裁剪的雙層評估矩陣🍨、從MDM實例到組件的開放式封裝等方法👑,並且探討了一種支持VOS組合及交互的支持系統架構,以靈活構建可體現不同關註側重的虛擬開放場景族🧗。最後給出了一個面向多機海上搜救體系的虛擬開放場景族構建案例,實現了從全局視角和局部視角描述搜救直升機所在場景,驗證了所提概念與方法的有效性。

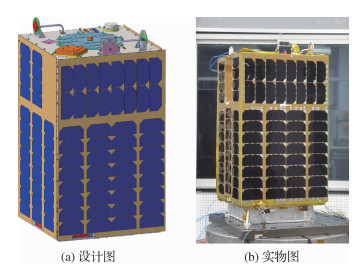

亞太大學生小衛星SSS-1系統設計與在軌試驗

黃海, 趙旭瑞, 孫亮, 陳珅艷

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27399

2022, 43(10): 527399-527399

摘要

摘要

亞太大學生小衛星SSS-1於2021年10月14日搭載長征二號丁(LM-2D)運載火箭從太原衛星發射中心(TSLC)發射入軌🤾🏼,本文就該衛星的項目背景🤦🏽♂️、空間任務等進行了介紹😷,並給出了SSS-1衛星的有效載荷配置和平臺系統設計,包括結構、熱控(TCS)、姿控(ADCS)、星務(OBDH)、電源(EPS)和測控(TT&C)等6個典型分系統👉🏻。衛星入軌迄今已超過半年🤦🏻♀️,對該衛星的在軌運行情況和空間試驗任務執行情況進行了描述,給出了衛星平臺健康狀態、盤繞式伸展臂展開、遙感相機成像等在軌相關數據/圖像,從而說明和驗證了衛星設計和研發的成功性🎇。

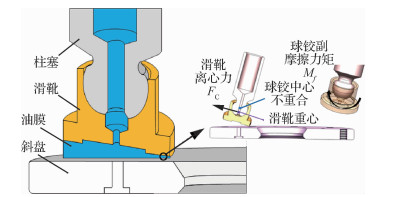

失效物理與數據調製融合的航空液壓泵壽命估計

王少萍, 耿藝璇, 石存

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27347

2022, 43(10): 527347-527347

摘要

摘要

航空液壓泵壽命長且壽命期大多在外場使用階段,僅使用內場試驗數據無法得到準確的壽命估計指標。而液壓泵外場使用觀測數據具有多種不確定性,且與內場施加的載荷譜不一致,亟需尋找有效的信息融合方法將內外場數據進行有效利用,以實現精準的液壓泵壽命估計。本文提出失效物理與外場數據調製融合的壽命估計方法,通過構建混合潤滑多場耦合液壓泵失效物理模型𓀜,將其性能退化用隨機過程描述;采集外場動態測試數據🪺,用粒子濾波將動態外場數據調製更新到物理退化過程,基於最優重要性粒子采樣消除外場觀測數據的不確定性影響,通過正則變換重采樣解決樣本粒子枯竭問題🤳,將失效物理與外場數據有機融合實現航空液壓泵準確的壽命估計。試驗結果表明本文提出的方法能夠有效提高航空液壓泵的壽命估計準確度📢。

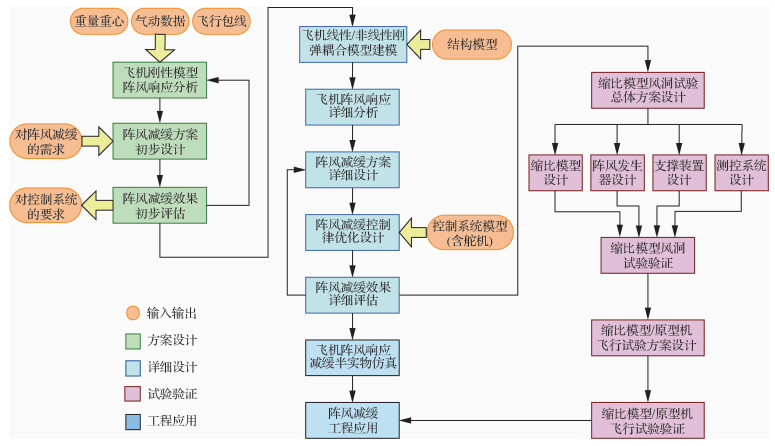

飛機陣風響應減緩技術綜述

楊超, 邱祈生, 周宜濤, 吳誌剛

doi:10.7527/S1000-6893.2021.27350

2022, 43(10): 527350-527350

摘要

摘要

為降低陣風對飛機飛行性能與安全的影響,早期往往通過加強飛機結構來抵抗陣風幹擾。從20世紀50年代開始,人們逐步發展了基於主動控製的陣風響應減緩技術,並成功應用於多個實際飛機型號,有效降低了陣風響應📸,提高了飛機的疲勞壽命和飛行品質。國內的相關研究起步較晚,在國產大飛機等項目的需求牽引下🪠🛅,陣風減緩的工程應用已提上日程。本文提出了飛機陣風減緩研究的總體技術路線,並按此路線梳理了以下技術的歷史發展和研究現狀:首先介紹了陣風減緩的基礎數學模型🫰,涉及飛機動力學模型🗣、陣風模型👀、非定常氣動力模型及陣風響應分析方法;其次從減緩控製機理和控製律設計兩個方面分析了陣風減緩的設計方法🚣🏽♂️;回顧了陣風減緩風洞試驗和飛行試驗及實際應用的具體案例;最後概述了陣風減緩研究的前沿進展並總結了亟需解決的關鍵技術問題,以期為該領域的科研和工程技術人員提供借鑒與幫助🧎🏻。

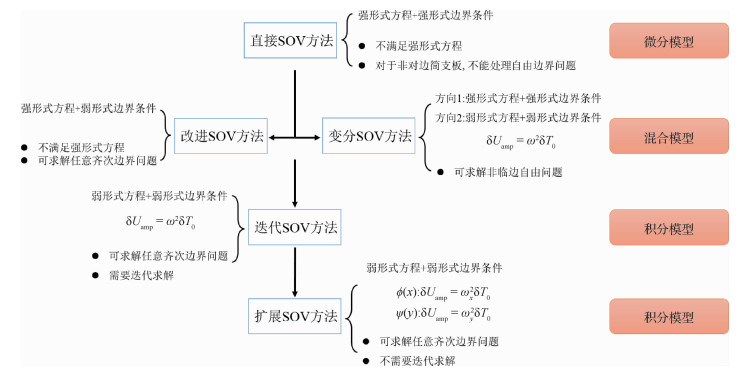

矩形板本征值問題的封閉解析解法綜述

邢譽峰, 李根, 袁冶

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27333

2022, 43(10): 527333-527333

摘要

摘要

矩形板的自由振動和本征屈曲等本征值問題一直受到學者們的關註和研究𓀘。本文總結了已有的矩形板本征值問題的封閉解法,包括Navier方法、Levy方法、分離變量(SOV)方法和Kantorovich-Krylov方法。對於每一種方法,首先介紹了它的基本思想、發展歷程以及應用範圍👨🏻🌾,之後以矩形一階剪切板的自由振動問題為例,詳述了各種方法的求解過程。本文重點介紹近20年來發展的各類SOV方法👴🏽,包括直接、變分、迭代、改進和擴展SOV方法🤷🏼♀️。最後,借助數值結果😤,對各種封閉解法進行了總結與比較。對於對邊簡支矩形板👩🏫,各種方法皆可以得到精確解👐;對於具有其他齊次邊界的矩形板👢,SOV方法和Kantorovich-Krylov方法都可以獲得高精度解👨🦳。

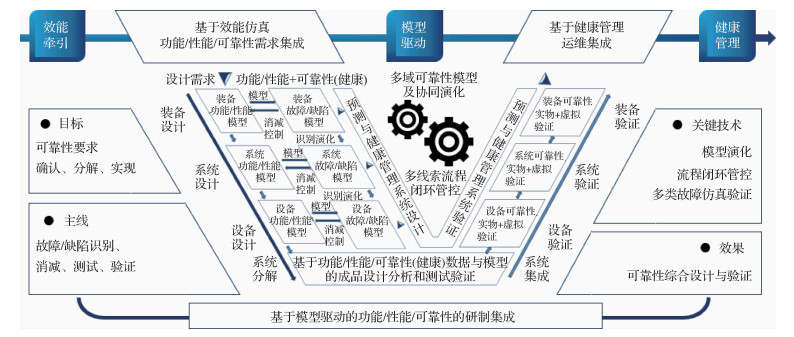

可靠性系統工程理論研究回顧與展望

康銳, 王自力

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27505

2022, 43(10): 527505-527505

摘要

摘要

可靠性系統工程理論是20世紀末期我國可靠性領域的重大理論與實踐創新成果。歷經30余年的發展,可靠性系統工程理論已日臻完善🐩,逐漸成為指導我國可靠性技術與實踐發展的理論基礎。本文系統性回顧了可靠性系統工程的發展歷程和技術脈絡🕚,全面介紹了可靠性系統工程的概念內涵™️,重點分析了可靠性系統工程理論與技術框架🥘、綜合集成理論體系、確信可靠性理論等研究成果🥀。在此基礎上,從可靠性系統工程向可靠性系統科學演變的角度,介紹國內外的研究和討論情況,並從哲學角度分析了可靠性科學存在的合法性🔍。最後,提出了可靠性系統工程理論的發展設想,展望了可靠性系統科學與工程新學科的發展願景。

長征五號火箭技術突破與中國運載火箭未來發展

李東, 李平岐

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27269

2022, 43(10): 527269-527269

摘要

摘要

長征五號(CZ-5)火箭是我國研製的首個大型低溫運載火箭,填補了我國大型運載火箭的空白👨🏻🏫,大幅提升了我國進入空間的能力,帶動了我國運載火箭技術的整體進步。本文全面總結了長征五號火箭研製中,以全新火箭構型及總體優化設計🏄🏼♂️🧑🏼🍳、5 m直徑箭體結構設計製造與試驗🙇♂️🧏🏻、高性能低溫火箭發動機與先進動力、高可靠控製與大容量遙測、全新測試發射模式與發射支持技術等為代表的240余項核心關鍵技術的突破與創新情況🙍,分析了我國運載火箭技術與國外先進水平存在的差距與不足,對我國運載火箭技術的未來發展進行了展望,提出了火箭總體多專業協同精細化設計、重復使用🌌、智能飛行與評估✵、先進材料及製造工藝、高性能火箭動力、智能化無人測試發射技術等未來重點發展方向。

中國飛機結構壽命可靠性評定技術的發展與展望

閆楚良

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27869

2022, 43(10): 527869-527869

摘要

摘要

首先,在中國40余年的飛機結構定壽與延壽研究成果的基礎上👯♀️,結合中國國情、試驗條件和科技發展水平,探討了機群個體壽命可靠性評定體系與單機壽命監控技術。該技術包括建立新機結構壽命可靠性驗證體系🔠,發展大子樣載荷譜實測技術、大子樣全尺寸飛機疲勞試驗技術、試驗裝置模塊化與智能化、以及中子光視覺監控技術等。然後🍩,對中國飛機大數據智能監控平臺建設進行了展望⭐️。該平臺將中國飛機壽命可靠性評定技術提升至機群個體壽命可靠性評定與實時監控的國際先進水平,在保障飛行安全的同時,成倍延長機群使用壽命,改變中國與美國目前相對飛機數量少和壽命短的格局。

飛翼布局飛機耦合運動失穩的主動流動控製

馮立好, 魏淩雲, 董磊, 王晉軍

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27353

2022, 43(10): 527353-527353

摘要

摘要

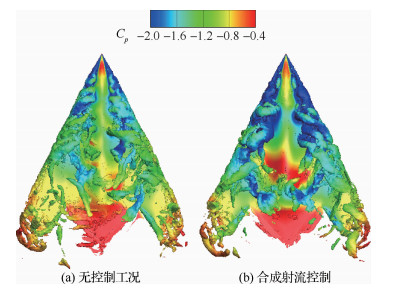

飛翼布局飛機是現代先進飛行器設計的重要構型之一。由於缺乏平尾、垂尾等傳統舵面🦟🙀,飛翼布局飛機在大攻角狀態面臨滾轉😮、滾轉與俯仰耦合、滾轉與偏航耦合等失穩問題,嚴重影響飛機氣動性能及飛行安全。對此開展了合成射流主動控製研究👉🏽,提出了通過增強前緣渦進而改善動態穩定性的控製策略,分析了合成射流對飛翼布局滾轉及其耦合運動的控製規律,揭示了飛翼布局飛機動態運動及耦合效應對合成射流控製效果的影響機理。研究結果表明,布置於飛翼布局飛機機翼前緣的合成射流可以有效增強前緣渦,進而改變氣動力及力矩,特別是采用與滾轉運動角速度方向相反的控製力矩策略能夠增加滾轉阻尼🏞,改善橫向穩定性。本文結果可為飛翼布局飛機增穩控製提供重要的技術支撐👦🏽。

計及葉片前緣周向不均勻源項的彎掠葉片流動機理

桂幸民, 金東海, 張健成, 宋滿祥, 趙洋, 胡大權

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27371

2022, 43(10): 527371-527371

摘要

摘要

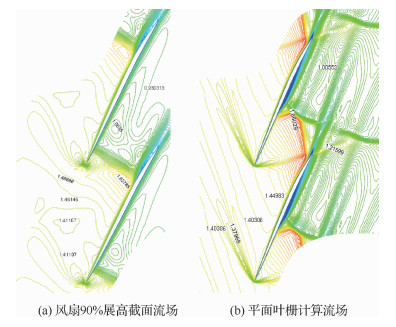

目前彎掠葉片被廣泛應用於現代葉輪機設計,以協調高負荷、高通流、高效率和喘振裕度之間的矛盾,但同時也會引發應力、振動和穩定性等問題🧛。因此,為更好地發揮彎掠葉片的氣動優勢🏃➡️,同時減少其空間結構復雜性🗜,需要對彎掠空氣動力學有更深的機理認識。利用周向平均降維方法💂🏽,推導獲得了可定量描述的周向不均勻源項👩🎤,揭示出周向不均勻性會誘發葉輪機進氣流場產生不同於直葉片的再平衡✴️,進而影響彎掠葉片各基元的設計迎角🧑🦽,並使葉輪機內部流場和性能特性產生變化🍋。采用數值仿真和Stereoscopic Particle Image Velocimetry (SPIV)實驗的方法對彎掠葉片的這一機理進行了驗證🈂️。結果表明彎掠葉片中,周向不均勻源項會打破原有的進氣流場的徑向平衡,導致進氣流場的徑向遷移,使進氣流場關鍵參數產生展向差異🛋,改變迎角的展向分布,進而影響整個流場性能。同時🧑🏿🎨,對影響進氣流場的周向不均勻源項構建解析模型及機器學習代理模型,解除葉輪機進氣均勻流場的傳統假設🤤,以利於三維彎掠葉片的氣動設計與分析。

真空羽流智能化計算

蔡國飆, 張百一, 賀碧蛟, 翁惠焱, 劉立輝

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27352

2022, 43(10): 527352-527352

摘要

摘要

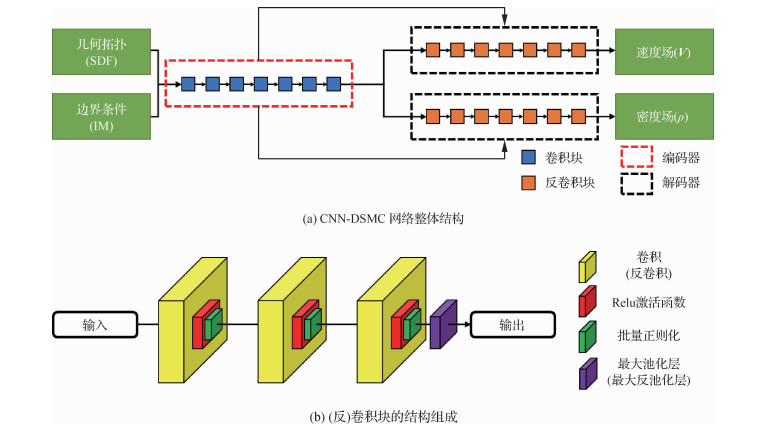

真空環境中,姿軌控發動機工作產生的高溫高速真空羽流會對航天器產生氣動力、氣動熱🙍🏼、汙染、電磁幹擾和視場幹擾等效應,影響航天器正常工作甚至任務成敗。因此,真空羽流及其效應評估和防護是航天領域的關鍵科學和工程問題🧑🏿🎨。直接模擬蒙特卡洛(DSMC)方法是真空羽流數值模擬的主流方法,但DSMC是一種粒子模擬方法,非常耗時,嚴重製約了真空羽流及其效應的評估效率。提出了一種基於卷積神經網絡的直接模擬蒙特卡洛(CNN-DSMC)方法。CNN-DSMC的訓練集包括兩個部分🖋:將DSMC羽流數值模型的幾何拓撲與邊界條件信息作為訓練集的輸入,將DSMC數值模擬得到的羽流流場數據作為訓練集的輸出。將該訓練集輸入卷積神經網絡進行訓練,可得到高精度🤟🏻👩🎤、高效率的真空羽流智能化計算模型,以此預測不同條件下的真空羽流流場。以月球探測器月面著陸過程中的真空羽流場為例🤹♀️,分別使用CNN-DSMC和DSMC數值模擬了在不同著陸高度條件下的真空羽流流場流速和密度。結果顯示🤵🏼♀️,兩種方法結果基本一致,流場流速和密度的平均相對誤差分別小於6.0%和8.8%。但與傳統的DSMC方法相比,CNN-DSMC方法的計算速度提升至少4個量級,最大可達6個量級。因此🧑⚕️,本文提出的CNN-DSMC方法在真空羽流數值模擬方面具有較強的應用潛力🤳🏻🧒🏼。

熱防護材料氣固界面傳熱傳質問題研究進展

趙瑾, 孫向春, 張俊, 唐誌共, 文東升

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27577

2022, 43(10): 527577-527577

摘要

摘要

熱防護材料本身和復雜高溫/非平衡流動環境之間的氣固界面傳熱傳質問題對高超聲速飛行器服役熱環境的高精度預測及熱防護系統(TPS)的精細化設計至關重要🧖🏽♂️。從航空航天及傳熱傳質領域角度出發,以試驗測試、理論計算👱🏻♀️、數值模擬及人工智能應用這4種典型研究範式為切入點,重點綜述了國外表征高溫服役氣體環境/熱防護材料氣固界面傳熱傳質耦合特性的主要研究手段及最新研究進展,簡要總結了中國該領域的研究現狀及特點,並在此基礎上淺談了現階段熱防護材料界面熱質耦合特性研究的經驗啟示和新科學範式革命發展帶來的挑戰思考。

基於任務的軍用飛機閉環動態特性要求

王立新, 田嬌, 王晉, 劉海良, 樂挺

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27439

2022, 43(10): 527439-527439

摘要

摘要

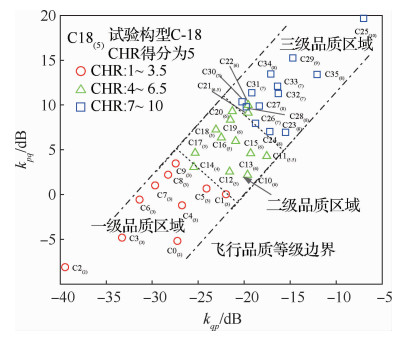

現有的軍用飛行品質規範針對不同種類飛機與不同飛行階段🦸🏻,分別給出了其操穩特性的要求,但難以直接應用於指導軍用飛機執行特定作戰任務的飛行控製律設計🏂🏽🎮。基於任務的飛行品質評定方法,以實際飛行任務的要求為依據來設計飛行品質評定的機動動作🦹🏻♂️,通過地面模擬試驗或飛行試驗的客觀試驗結果,並考慮飛行員的主觀評價來綜合評定軍用飛機的飛行品質等級。介紹了基於任務的飛行品質評定方法,討論了評估機動任務的主要設計指標🧑🏻💼,給出了基於任務的飛行品質評定方法建立的近距空戰😖、空中加/受油、對地攻擊、舵面破損等4種典型任務/場景下飛機閉環響應特性的要求建議🦝。通過對比分析闡述了這些要求與常規飛行品質評定準則的差異性及其應用的有效性。研究結論可為基於任務的軍用飛機的飛行品質準則製定以及飛行控製律設計等提供理論參考🟣。

航空CFD四十年的成就與困境

閻超

doi:10.7527/S1000-6893.2021.26490

2022, 43(10): 526490-526490

摘要

摘要

從20世紀80年代開始,基於Euler/RANS方程的CFD在航空領域得到了迅速的發展和廣泛的應用,成為航空飛行器研製和空氣動力學研究的重要手段。通過將論述和實例相結合的方法,綜述了40年來CFD在軍用和民用航空等方面取得的輝煌成就🧲,同時也分析了其存在的不足,尤其是一直存在的艱難的瓶頸難題👨🏼🏭,即由於湍流模型能力不足導致的分離流模擬困難。對航空CFD的發展🧙♀️⏭,從湍流模型和計算方法兩個核心方面進行了討論🏘。最後給出了簡要的總結和對未來發展的展望〰️🛷。

特征值理論在穩定性預測中的應用研究進展

孫曉峰, 董旭, 張光宇, 王卓, 孫大坤

doi:10.7527/S1000-6893.2022.27408

2022, 43(10): 527408-527408

摘要

摘要

航空發動機三大主要部件風扇/壓氣機、燃燒室和渦輪的穩定工作範圍直接決定了發動機整機的性能和穩定性,在追求高氣動性能、高渦輪前溫度和低排放的同時🤏🏽🔞,主要部件的氣動、氣彈和燃燒穩定性問題變得尤為突出。基於經驗的穩定性預估方法已不適用於現代航空發動機一體化的設計思想👩🦼,發展快速👩🏼🍳、準確的穩定性評估方法和穩定性控製技術並將其納入發動機設計流程具有重要的理論和工程價值。本文主要綜述了基於小擾動方法和特征值理論發展的多種半解析模型的研究進展🚇,該方法在設計階段可以有效評估風扇/壓氣機氣動穩定性💂♀️、預測葉片顫振和主/加力燃燒室熱聲不穩定性🧑🏻🦱,為進一步開展穩定性控製設計提供了基礎♝,且為節約實驗和數值成本,建立發動機一體化設計方法提供了可能🧛🏿♀️。

-

1

The role of mechanoreceptors in acupuncture

Medicine in Novel Technology and Devices2023⛹🏿♀️,21(3)

-

2

MV-mediated biomineralization mechanisms and treatments of biomineralized dis...

Medicine in Novel Technology and Devices2023,21(3)

-

3

SR-AFU: super-resolution network using adaptive frequency component upsamplin...

Frontiers of Computer Science2023,21(3)

-

4

Unsupervised statistical text simplification using pre-trained language model...

Frontiers of Computer Science2023,21(3)

-

5

推力矢量型V/STOL飛行器動態過渡過程的操縱策略優化

航空動力學報2023💞,21(3)

-

6

耦合傳熱下激波對超聲速氣膜冷卻影響

航空動力學報2023🤱🏽🧵,21(3)

-

意昂3注册學報

-

意昂3注册學報(社會科學版)

-

復合材料學報

-

集成電路與嵌入式系統

-

航空學報

-

Chinese Journal of Aeronautics

-

航空動力學報

-

Frontiers of Computer Science

-

Propulsion and Power Research

-

Medicine in Novel Technology and Devices

-

Digital Twin

-

Electromagnetics Science and Technology

-

Congnitive Semantics

-

The Journal of the Air Transport Research Society

-

航空知識

-

問天少年

-

Chain

-

Virtual Reality & Intelligent Hardware

-

International Journal of Modeling Simulation and Scientific Computing

-

International Journal of Service and Computing Oriented Manufacturing

-

Mathematics in computer science

-

Atlantis Highlights in Engineering

-

Mathematical Blosciences and Engineering

-

Materials LAB

-

Guidance Navication and Control

-

Visual Computing for Industry Biomedicine and Art

-

圖學學報